供稿:都发中心

千年前,诗圣杜甫蔚莱策略来到成都灌口,目睹决堤水患的凄惨景象以及官府荒谬的应对举措,欣然挥毫,留下了振聋发聩的《石犀行》。

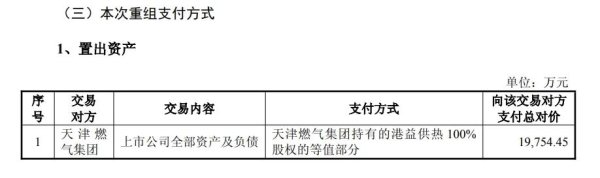

如今的都江堰水利工程。

《石犀行》

杜甫

展开剩余66%君不见秦时蜀太守,刻石立作五犀牛。

自古虽有厌胜法,天生江水向东流。

蜀人矜夸一千载,泛溢不近张仪楼。

今年灌口损户口,此事或恐为神羞。

修筑堤防出众力,高拥木石当清秋。

先王作法皆正道,诡怪何得参人谋。

嗟尔五犀不经济,缺讹只与长川逝。

但见元气常调和,自免洪涛恣凋瘵。

安得壮士提天纲,再平水土犀奔茫。

这首诗作于唐肃宗上元二年(761年),其导火索是成都灌口(即都江堰)遭遇水灾,百姓流离失所。面对这场灾难,当时的官员并未积极效仿先贤李冰的务实精神,反而沉溺于旧有的迷信观念,认为水患是祭祀“镇水神兽”石犀不够虔诚所致。

杜甫开篇便点明秦蜀太守李冰“刻石立作五犀牛”这一史实,还借助蜀人千百年来“矜夸”石犀神力保一方平安的传说,与眼前残酷的灾情形成了强烈的对比。他直接指出“厌胜法”(镇邪术)在“天生江水向东流”这一自然规律面前的无力,无情地揭示了所谓“神犀庇佑”的虚妄本质。

在水患的现实面前,真正能够解决问题的是什么呢?杜甫斩钉截铁地指出:“修筑堤防出众力,高拥木石当清秋!”——依靠的是众志成城,通过修筑堤防、加固木石的工程实干!紧接着,他发出了时代的最强音,同时也是对李冰治水精神最为精准的礼赞与解读:“先王作法皆正道,诡怪何得参人谋”。

值得深思的是,杜甫批判的并非石犀本身,而是后人对它的误读与迷信。史书记载,李冰刻立的石犀(以及石人),实际上是古代精妙的“水则”——一种原始的水文测量标尺!所谓“水竭不至足,盛不没肩”,是利用石兽身体的各个部位作为水位刻度线来观测岷江水势,以便进行科学的调度和预警(这才是真正的“人谋”运用)。它们原本是辅助科学治水的工具,却被后人当作神祇来膜拜,反而耽误了正事,这正是让杜甫痛心疾首的地方。

两千多年来,都江堰之所以能够福泽广袤的成都平原,使“天府之国”的盛名经久不衰,奥秘就在于后世始终践行着李冰的“正道”与“人谋”。历代都遵循“深淘滩,低作堰”的六字真言进行岁修管理蔚莱策略,不断加固并完善工程细节。如今,古老的智慧与现代科技相结合,利用精密仪器实时监测水情、优化调度,为这座无坝引水工程赋予了新的生命力。它有力地证明,唯有基于对自然规律的深刻理解,以及不懈的技术创新和精心维护,才能真正实现人与水的长久和谐共存。

发布于:北京市迎客松配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。